2019年11月11日

初心者でもできる!『エアータッチ』を使って、車の簡単キズ補修やってみました

こんにちは。99ブロ編集長のタナカBです。

こんにちは。99ブロ編集長のタナカBです。

先日、頻繁にこのブログで登場しているハスラーをふと見ると、小さなキズを発見しました。

場所は、後ろのドア付近。塗装がガリっと剥げてしまい、下地が少しサビて茶色くなってます。

これが自分の愛車だったら「キズがぁぁぁぁ(涙)」と超超凹むところですが、ソフト99のブログの編集長という立場の私にとっては…

「キズ発見!ブログのネタになりそう!!」

とついつい喜んでしまったタナカBです(笑)

とはいえ、私タナカBは車の補修作業が、実は超久しぶりです。振り返ると、

「女子でもカンタン!?ミラー補修!~塗装・前編~」

「女子でもカンタン!?ミラー補修!~塗装・後編~」

このドアミラーの補修記事以来かもしれません。

久しぶりなので少々不安…ということで、“補修の師匠”であるスギオカに相談してみました。

タナカB「このキズって(不器用な)私でも直せます?」

スギオカ「これなら“エアータッチ”でササっといけるんちゃう!」

ということで、今回もスギオカ現場監督の元、補修にチャレンジしてみることにしました。

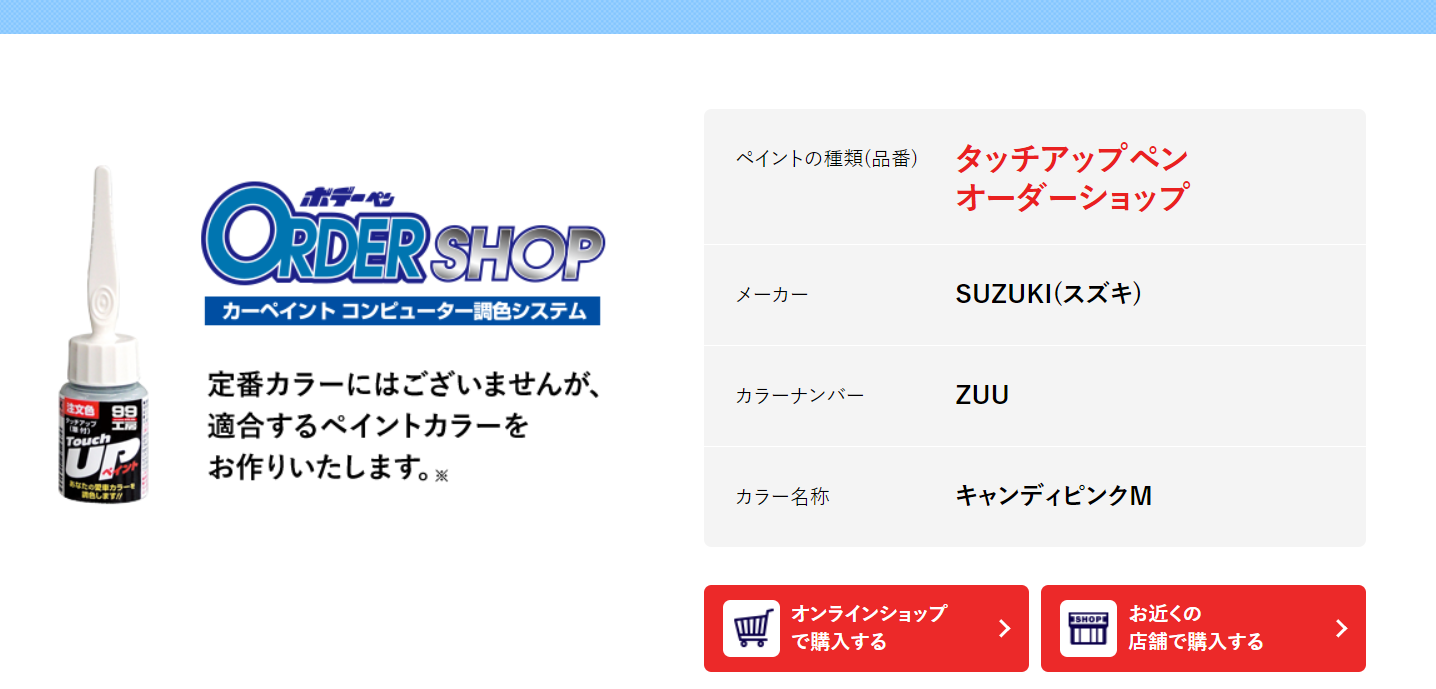

でも補修の前に、ハスラーのペイントカラーがあるのかということから確認。

調べると、ハスラーのカラーは「ZUU(キャンディピンクM)」というカラーナンバーということがわかったので、ソフト99の「補修ナビ」にある「カラー検索ページ」で検索してみると…

定番カラーではありませんでした…!残念…!

とはいえ、特注色が作れる「オーダーショップ」で、ペイントカラーを調色することで補修できそうです。

今回は、筆塗りペイント『タッチアップペン』 を超極細スプレーペイントに変えられるアイテム『エアータッチ』を活用して、スプレー塗装で直していきたいと思います。

そして、キズを埋める用のパテは『エアータッチ』を使った補修作業には欠かせない『光硬化パテ』や、塗装の仕上げに使用する『ボデーペン Chibi-Can クリアー』『ボデーペン Chibi-Can ボカシ剤』、『幅広マスキングシート』も忘れずに準備。

あれ?『エアータッチ』って、仕上げのスプレーは『エアータッチ専用仕上げスプレー』を使うんじゃないの?ボデーペン用のクリアーとボカシ剤?間違ってない?とお思いの方へ。よくぞ気づいていただきました!

『エアータッチ』を使った補修の場合、通常の定番カラーの『タッチアップペン』を取り付けて使う時は、仕上げに『エアータッチ専用仕上げスプレー』を使用します。

でも、今回は先ほどお伝えした通り、定番カラーではなく、調色システム「オーダーショップ」で作った『タッチアップペン』を取り付けて使います。オーダーショップで作成した特注カラーのタッチアップペンは、通常の定番のタッチアップと異なり、スプレーペイント(ボデーペン)に含まれる顔料や樹脂と同じ成分なので、『エアータッチ専用仕上げスプレー』ではなく『ボデーペン ボカシ剤』を使用します。今回はメタリックカラーのため、よりキレイに仕上がるよう、『ボデーペン クリアー』も使うこととしました。

エアータッチを使う時に、定番カラーか特注カラーかで仕上げで使うアイテムが変わってくることは、とっても大事なのでぜひ覚えておいてくださいね。

※写真には、念のため、研磨用に準備していた『サンドキューブ』も写っていますが、『光硬化パテ』に付属されている「耐水サンドペーパー」でじゅうぶん活用できたので、今回『サンドキューブ』は使いませんでした。

今回の作業の手順を簡単に頭に入れておきます。

下地処理(磨いてキズの段差をならし、キズのサビを落とす)

パテで削れた部分を埋める

色を塗る(エアータッチ)

仕上げ(スプレー)

となります。

まずは洗車をして、全体をきれいにしてから、キズの状態を確認。

(小キズや線キズなどが周りにあれば、コンパウンドなどを使って、きれいにしておくと仕上がりも変わってきますので、よりキレイに仕上げたい方はぜひご用意ください!)

指先で触れてみると、少々段差は感じましたが、大きなササクレなどはありませんでした。

今回は、『光硬化パテ』に付属されている、耐水サンドペーパーを使って磨いていきます。

『光硬化パテ』には、耐水サンドペーパーの他にも、パテをならすためのヘラもついていました。

サンドペーパーを使いやすいサイズに折って使います。

そして、水をつけながら磨いていきます。サンドペーパーは耐水なので、水をつけても問題なし。バケツなどに水を汲んでおくと便利です。

こうして、水をつけながら磨くことで、サンドペーパーの目詰まりを防いでくれるので、こまめに水をつけながら磨いていくのがポイントです。

磨いていると、ついつい磨きすぎてしまいそうで…ちょっと不安に。

タナカB「これってどの程度まで磨いたらOKですか?」

スギオカ「磨いたらタオルで拭き取ってキズの状態を確認するといいよ。サビを落とす感じで磨いてみて~」

ということなので、キズに付いているサビを落とすイメージで磨いていきました。タオルで汚れを落としながらキズの確認を繰り返し。

研磨後の状態はこのような感じになりました。

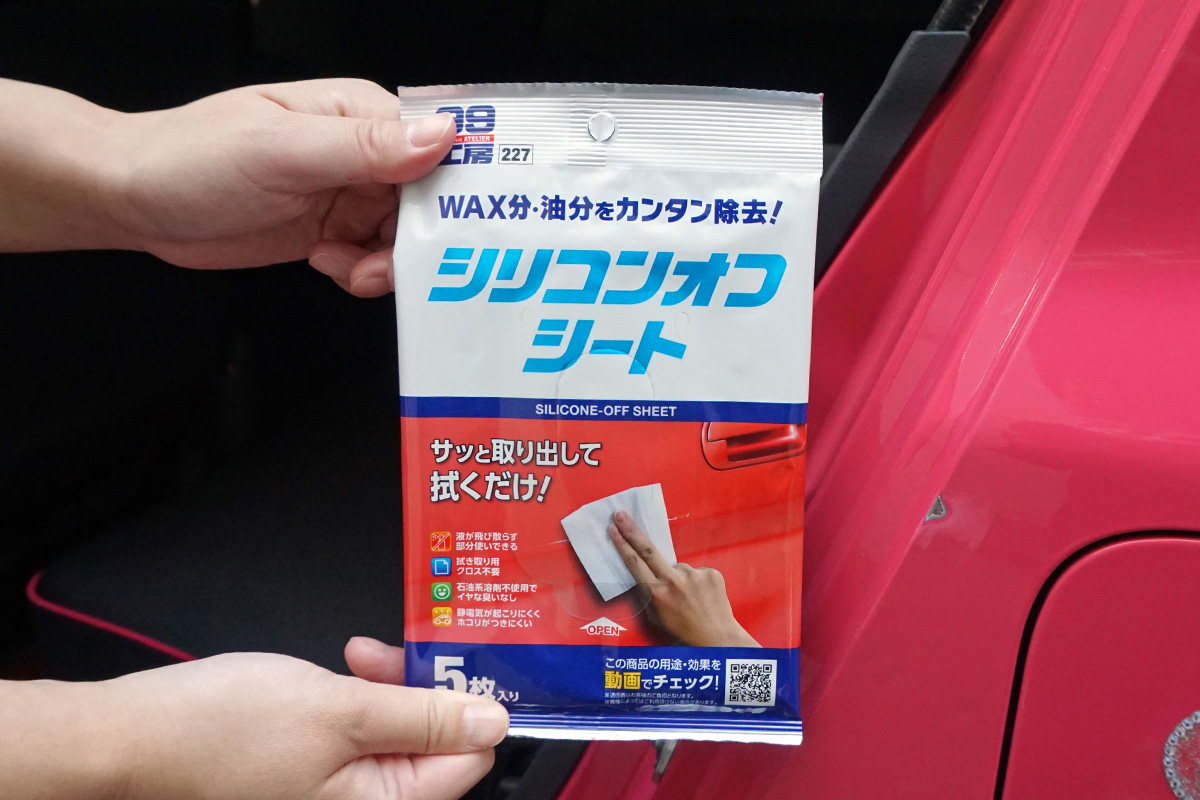

元々ついていたサビっぽい汚れもだいたい落とせたところで、『シリコンオフシート』で汚れや油分を落としておきます。

この脱脂作業が実は結構大切なので、補修の時は忘れないようにしてください。この後のパテの密着度などに違いが出てきます。

今回使う『シリコンオフシート』は数年前に発売したシートタイプの脱脂剤。

脱脂剤=スプレータイプとイメージする方も多いと思いますが、この不織布でできたシートに脱脂成分が入っています。

このシートで拭くだけで、ササっと脱脂作業が完了してしまうので、めちゃくちゃ使いやすいです。

スプレーした時の飛び散りの心配もなく、ニオイも少なくて、おまけに、別のタオルを準備する必要もありません。イイトコドリですね。

実は、あの独特のニオイがちょっと苦手なタナカBにとっても、個人的に使いやすくて好きな脱脂剤です。

キズの部分だけでなく、忘れずに周りもしっかり拭いておき、最後に汚れを落としておくのもお忘れなく。これによって、仕上げのスプレーの密着度も変わってきます。

続いて、パテを塗っていきます。

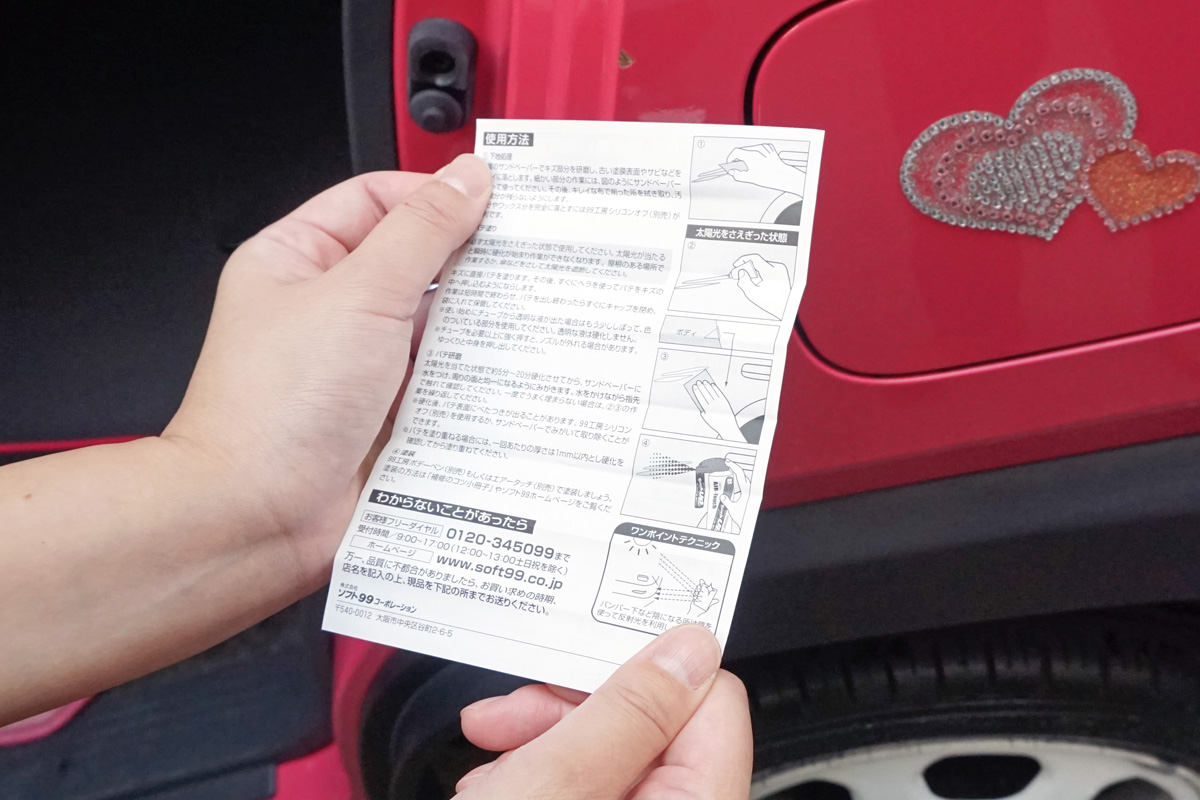

今回使用する『光硬化パテ』にはしっかり説明書も入っていますので、初めて使う方にとっても塗り方がイラストで説明されているので、わかりやすいですよ。

『光硬化パテ』を知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、説明書にも書いてあるとおり、

「太陽光によって短時間で硬化する特殊なパテ」です。

「金属、プラスチックともに良好な密着性がありますので、車のボディやバンパーの小キズ埋め(深さ2mmまで)に適しています」とも書いてあります。

今回の小さくて、ほとんど凹んでいないキズにはちょうどいいパテということがわかります。

『光硬化パテ』を使う時に何より注意したいのが、太陽光をさえぎった状態で必ず作業すること。太陽光が当たると瞬時に硬化が始まり、作業ができなくなるので要注意です。

この場所はちょうど日陰になっていたので、作業場所としてはベストな場所です。

そして、『光硬化パテ』は今回のような小さいキズでもパテ塗りしやすいよう、チューブタイプになっており、液が出る部分は極細の形状となっています。

ごくまれに液剤が分離していることがあるので、塗る前に、要らない紙の上などに試しに液剤を出してみてから、キズに塗ってみるのがおすすめです。

実際に使ってみると、そこまでブチューっと出すぎることもなく、塗りやすい…!!

我ながら結構きれいに盛れてる…!と思いながらパテを塗ることができました。

だいたい2往復くらい線状にパテを塗ったらこのような感じになりました。

スギオカ「そんな感じで大丈夫!あとは付属のヘラで伸ばしていけばいいから」

スギオカの指導の通りに、ヘラで伸ばしていきます。

この作業が実際にやってみるとコツをつかむまで、結構難しく感じました。パテを塗るよりコツがいるかもしれません…!

説明書には「パテをキズの中へ押し込むように」とコツが書いてあるのですが、今回のキズはほぼ段差のないキズだったので、押し込むというより、ヘラを軽く持ってパテを均す(ならす)という感じです。

量が多すぎた?これでいいのだろうか…?と少々不安になりつつ、はみ出たパテはヘラでこそぎ落としながら、なんとかならせました。

続いて、光に当てて硬化させることに。

この場所、一部だけビルの隙間から差す光があったので、車を移動させて当ててみたのですが…

ビルの隙間からの光では少々弱かったらしく、なかなか固まりません。

しっかりした晴天の日の直射日光だと、短い時は5分であっという間に固まるので、あまり時間がない時は直射日光が当たる場所へ移動させるのがおすすめです。結局、ハスラーも直射日光の当たる場所へ移動させて、移動時間 + 硬化時間 で、約10分くらいで撮影場所に再び戻ってきました。

ヘラの角で軽くツンツンしてみて硬化しているかを確認して、固まっていたのでOKです。

タナカB「なんかガタガタになってるけど、大丈夫かなぁ…」

と思いつつ、ここから、サンドペーパーで研磨し、周りの面と均一になるようにしていきます。

再び、サンドペーパーに水を付けて、パテの部分を磨いていきます。時々、指で触って平らになっているか確認しながら磨いていくのがポイントです。

実際にやってみると感じるのが、小さい場所を磨くのが、とても難しいということ。

ついつい周りまで磨きすぎてしまったような…

タナカB「これ、やっちゃってませんよね?(磨きすぎてませんよね?)」

スギオカ「大丈夫、大丈夫。スプレー塗装でかなりきれいに隠れるよ」

と、励ましてもらいましたのでちょっと安心しました。パテはうすく白濁したカラーなので分かりにくいですが、必要な分量のパテはちゃんと盛れました。

さて、ここからは『エアータッチ』で色を塗る作業です。

色を塗る前に、今回の『エアータッチ』は、エアーブラシのような細かい霧で、小範囲にスプレーすることができるのですが、周辺への飛び散りの可能性がありますので、『幅広マスキングシート』で、念のためマスキングしておくことにしました。

ドアパネルと、ステッカーの貼っている給油口のパネルをマスキング。

基本的にはパーツが違う部分にはできるだけマスキングしておくことをおすすめします。

これでスプレー前の準備ができました。

今回使うのは、『エアータッチ』と『オーダーショップ タッチアップペン』

まずは『オーダーショップタッチアップ エアータッチ対応セット』の箱に入っている『オーダーショップ タッチアップペン』の塗料を『エアータッチ専用ボトル』に移す作業から。

ボトルの「ここまで液剤がくるように塗料を入れてください」の線まで入れるようにしてください。

こぼれないようにそーっと。

入れ終わったら、ボトルのキャップを締めて、良く振ります。

もう一度キャップをはずし、今度は『エアータッチ』に付属するクイックアダプターをボトルに装着。

その後、アダプターごとボトルを 『エアータッチ』を差し込んでセット。これでセッティングが完了しました。

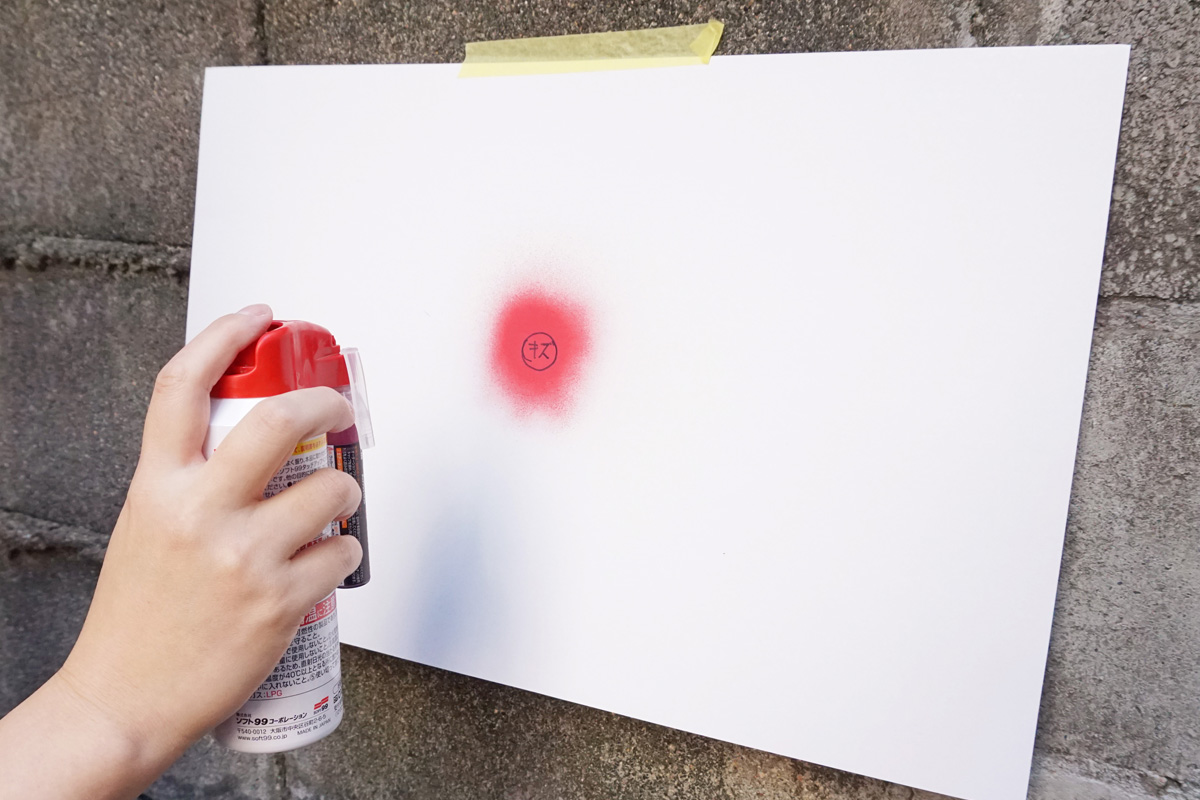

さて、スプレーの塗装、結構苦手な方、いらっしゃると思います。

一発本番はどうしても心配…という方は「本番前の練習スプレー」をおすすめします。

大きめの少し厚い紙を準備し、スプレーしてみましょう。

スギオカが真ん中に今回のキズより少し大きめに「キズ」と書いてくれました。

ス「このキズをめがけてスプレーしてごらん。小さいキズは、スプレーを手前から押し出して、戻すイメージで塗装すると吹きやすいよ」

※本当はもっとコテコテの関西弁です。(笑)

ちょっと緊張しながらスプレーしてみましたが、一発でいい感じにキズの部分にスプレーできました!

スギオカ「うまいじゃない!」※本当はもっとコテコテの関西弁です。(笑)

私、結構うまくなってるかもしれません…!(笑)

『エアータッチ』は霧が細かく垂れにくいので、比較的初心者でもスプレーしやすい仕様になっていて、改めて使いやすいなと思います。

筆塗りでそのまま塗るとどうしても塗った感があり、自然な仕上がりがなかなか難しいのですが、『エアータッチ』を使えば、自然にキズを隠すことができますので、仕上がり的にもおすすめです。

さて、ここからが本番です。

1回目。1回くらいでは全然ですね。

2回目。1回目より少し隠れましたが、まだまだ!

3回目。まだもう少しキズの部分がわかります。『エアータッチ』は霧状のスプレーなので、少しずつ乗せていくイメージです。

4回目。ほぼわからなくなりました。もうひと吹き、くらいですね。

5回目。ばっちりです。

完全にキズは隠せました!色も合っています。良かった!

そして、『エアータッチ』をスプレーした後は、こちらのクリアー塗装です。

エアータッチでは塗装後、仕上げスプレーやボカシ剤で終えてしまってもキズ隠しはできますが、今回のカラー塗装はメタリック塗装といういうことで、より綺麗に仕上げるため、上塗りのクリアーを塗装して仕上げます。

『ボデーペン Chibi-Can クリアー』を使ってスプレーします。通常サイズより小さめサイズで、小さいキズ補修に使うにはちょうどよいサイズです。

クリアー塗装はツヤを出して、メタリックカラーやパールマイカカラーの元の塗装の色目近づけることができます。

エアータッチで塗装したカラー塗装を覆うようなイメージでスプレーします。

『エアータッチ』だけだとマットに見えていた部分に艶が出てきました。

塗装して乾燥を数回繰り返すと、よりツヤが出てきます。

スプレーはキズよりも少し広めに吹くのがポイントです。

一度に多く吹きすぎると、塗装が液だれしてしまうので注意してくださいね。

さて、補修作業もこれで終わり。最後は『ボデーペン Chibi-Can ボカシ剤』で仕上げです。

ボカシ剤には塗装した箇所の周辺部のザラつきを解消し、塗装の色ズレや、艶の差をぼかして、目立たなくするという役割があります。

なので、先ほどのクリアー塗装の周辺部のツヤが引けた部分にスプレーをしていきます。

ス「いいよいいよ、もっと広めにスプレーしても大丈夫!」

最初は恐る恐るですが、なかなか大胆に広めにスプレーしちゃってます。

この作業をすることで、ザラつきもなくなり、今回補修した部分と元の塗装部分の境界線をボカシて、より自然に目立たなくなりました。

作業はこれにて終了。

ドアのマスキングしていた部分にもスプレーが飛んでいるのがわかります。マスキング、大事…!

マスキングをはがす時は慎重に。まだ完全に乾いていないので、最後の最後まで気を抜かないようにしましょう!

キズの仕上がりはこちら。

遠目から見ると…ほとんどわからなくなっています!自画自賛ですが…すごい!!!

近くで見ても…このように、「このへんだったかな…?」というくらいにはなりました!

ソフト99の社員ではありますが、ほぼほぼ車の補修初心者の私でも、かんたん補修の『エアータッチ』を使えば、ここまできれいにできて大満足の完成度でした。

今回は補修マスターのスギオカが近くにいたのですが、次回の補修は一人でチャレンジできるようになるのが目標であります。

というのも、初心者の方や特に私のような女性の方はあまり自分で車のキズを直すという経験がある方は少ないように思います。

そんな方々にも、これくらいの車のキズなら自分で直してみようかな、というチャレンジするきっかけになるようなブログ記事を、これからも公開していきたいと思っておりますので、引き続き、99ブロにも足をお運びください!

——————————————–

自動車のDIY補修は99工房ブランドサイト「補修ナビ」!!

初めてでもできる!キズの程度に応じて愛車のDIY補修にぜひチャレンジしてみてください。

99工房ブランドサイト「補修ナビ」は、このバナーをクリック↓↓↓

あわせて読みたい

最新記事

-

月別アーカイブ