2022年7月22日

プラサフ塗装時にホワイトプラサフを使うほうが便利な時って?

こんにちは、タナカAです。

本日は好評の?塗装補修時の補助ペイントの役割に迫る企画第3弾ということで、プラサフ塗装時に、一般的な色目であるグレーの『ボデーペン プラサフ』ではなく、白色の『ボデーペン ホワイトプラサフ』を使ったほうが便利なケースについて、いつものようにテストして、その理由を見ていきたいと思います。

「プラサフ」とは、新車塗装でいうところのプライマー(下塗り:電着下地塗料)とサーフェイサー(中塗り塗料)を合体させた意味で、新車塗装は下塗りと中塗りとして2つの塗装工程があるのですが、ボデーペンを使う塗装補修ではプラサフ塗装として1工程で済むように設計されています。プラサフ塗装を行うことで、対象面の腐食やサビを防ぐとともに、上塗りであるカラーペイントの密着を高める役割があり、カラーペイントの種類がソリッド(単一の色目)・メタリック・パールマイカなどに関わらず必要な塗装の工程となります。

そんなプラサフ塗装時に使用するアイテムとして、99工房では2品をラインナップしています。一般的に馴染みのあるのがグレーの顔料が入った『ボデーペン プラサフ』かと思いますが、もう1品、白の顔料が入った『ボデーペン ホワイトプラサフ』もございます。

『ボデーペン ホワイトプラサフ』の概要を確認してみますと、「・・・ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてご使用いただくとより美しく仕上ります。」となっており、カラー塗装の色見がホワイトパールや赤、黄系のカラーの時に利用すると便利ということです。これらのカラーは特性上、他のカラーに比べて隠ぺい力が低い=素地の色を覆い隠す性能が低いため、シルバーや濃色系のカラーに比べると『ボデーペン』でカラー塗装する際、塗り重ねる回数を多くしないと下にあるプラサフ塗装のカラーを隠せず、なかなかキレイに仕上がりません。

そこで、グレーの『ボデーペン プラサフ』ではなく、白色の『ボデーペン ホワイトプラサフ』を使ってプラサフ塗装し、素地の色を白にすることで、隠ぺい力の弱いホワイトパールや赤、黄系のカラーであってもグレーに比べて覆い隠しやすくなり、結果として発色が高まってキレイに仕上がるというのが理屈です。

それでは、その通りかどうか、早速テストしてみていきたいと思います。

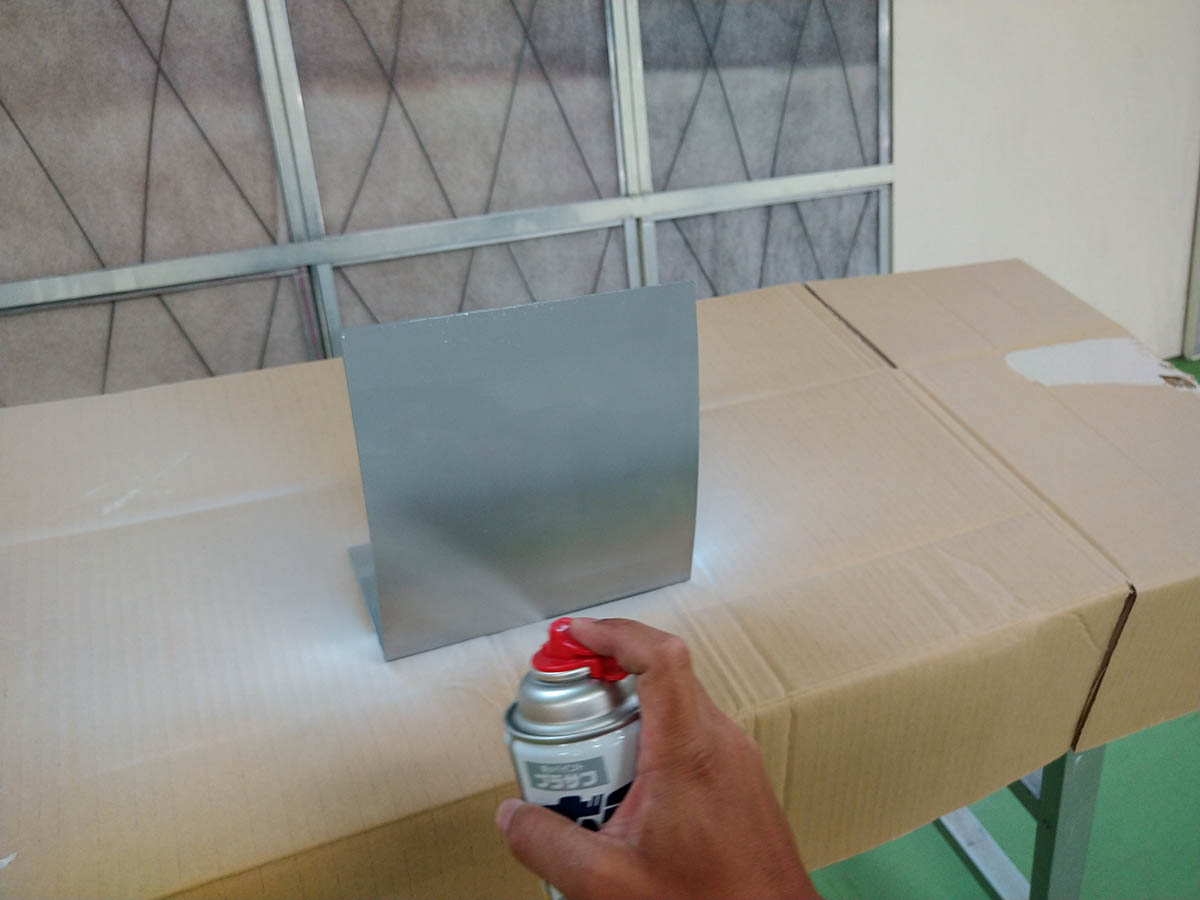

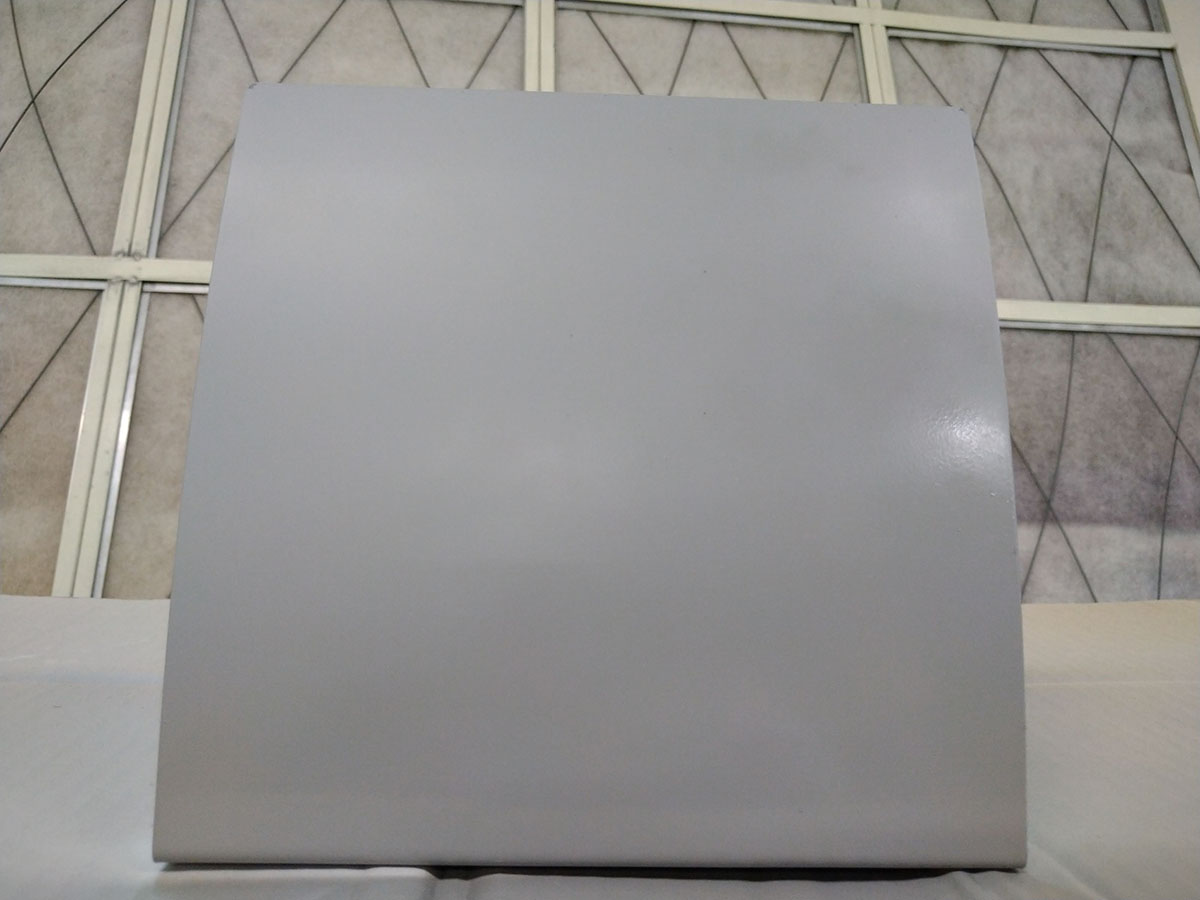

いつものように鉄板を準備、片方に『ボデーペン ホワイトプラサフ』でのプラサフ塗装、もう片方に『ボデーペン プラサフ』でのプラサフ塗装を実施していきます。

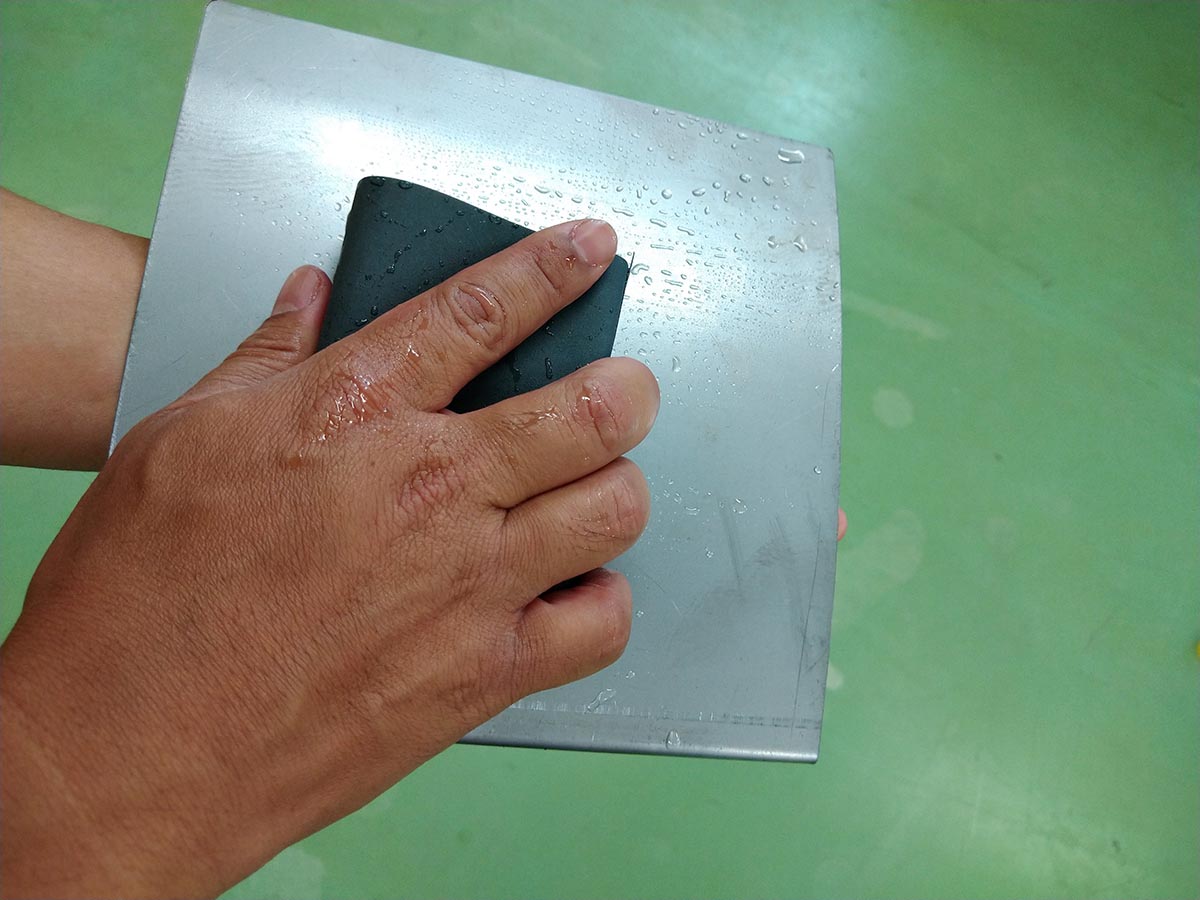

まずは両方の鉄板を「耐水サンドペーパー」の600番で磨き、プラサフ塗料を乗りやすくします。

水分をしっかり拭き取り、「シリコンオフ」で脱脂、乾燥させれば準備完了、1枚ずつ鉄板をプラサフ塗装していきたいと思います。

まずは『ボデーペン ホワイトプラサフ』から。

一度に厚く塗らずに数回に分けて塗り重ねます。

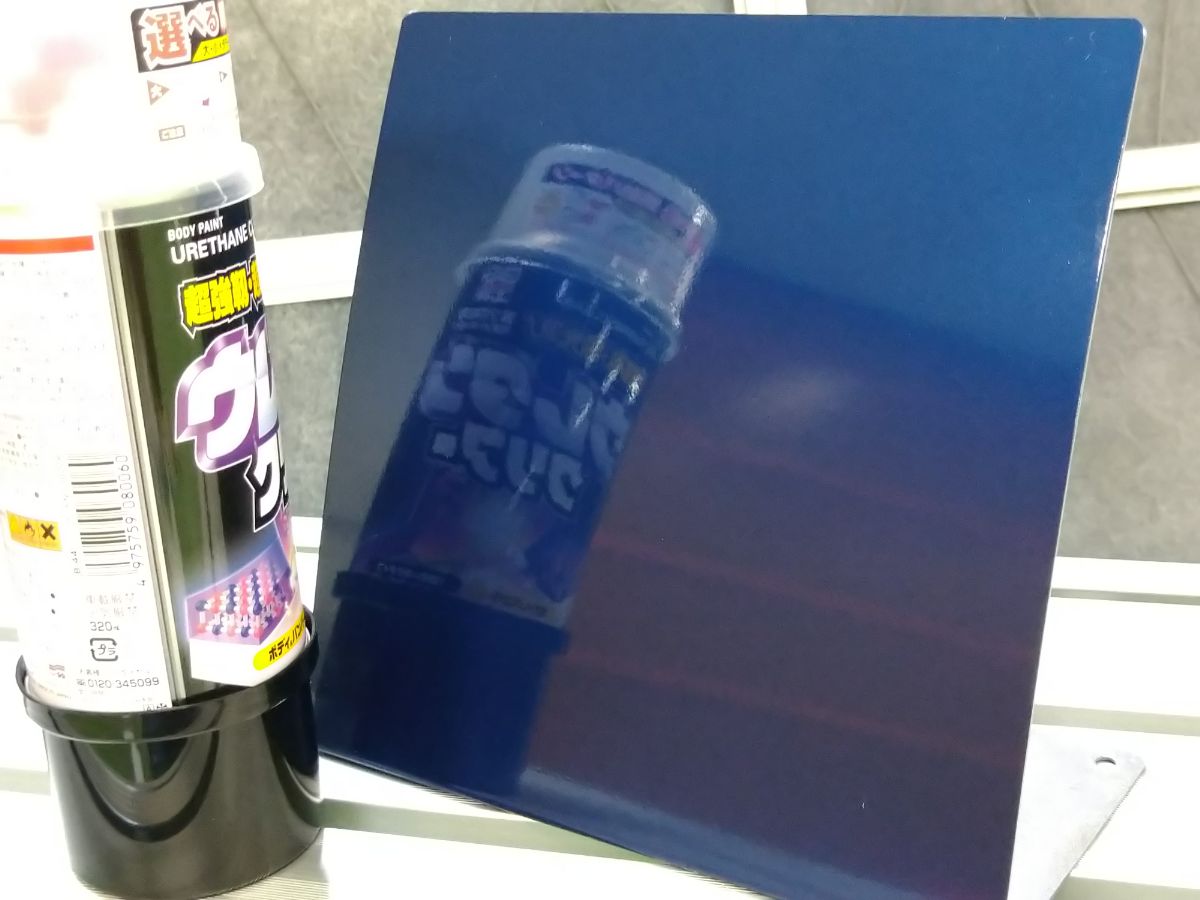

続いて『ボデーペン プラサフ』でのプラサフ塗装。こちらも同様にスプレー→乾燥→スプレーを繰り返し、塗り重ねて完成させます。

それぞれの鉄板のプラサフ塗装がそれぞれ完了しましたので、乾燥後、「耐水サンドペーパー」の1000番で両方とも足付け研磨し

水分を拭き取り先ほどと同様「シリコンオフ」で脱脂したら、プラサフ塗装の完成です。

普段は対比してみることが無いですが、改めてこう見ると当然ですが、プラサフ塗装後の色合いがぜんぜん違いますね。

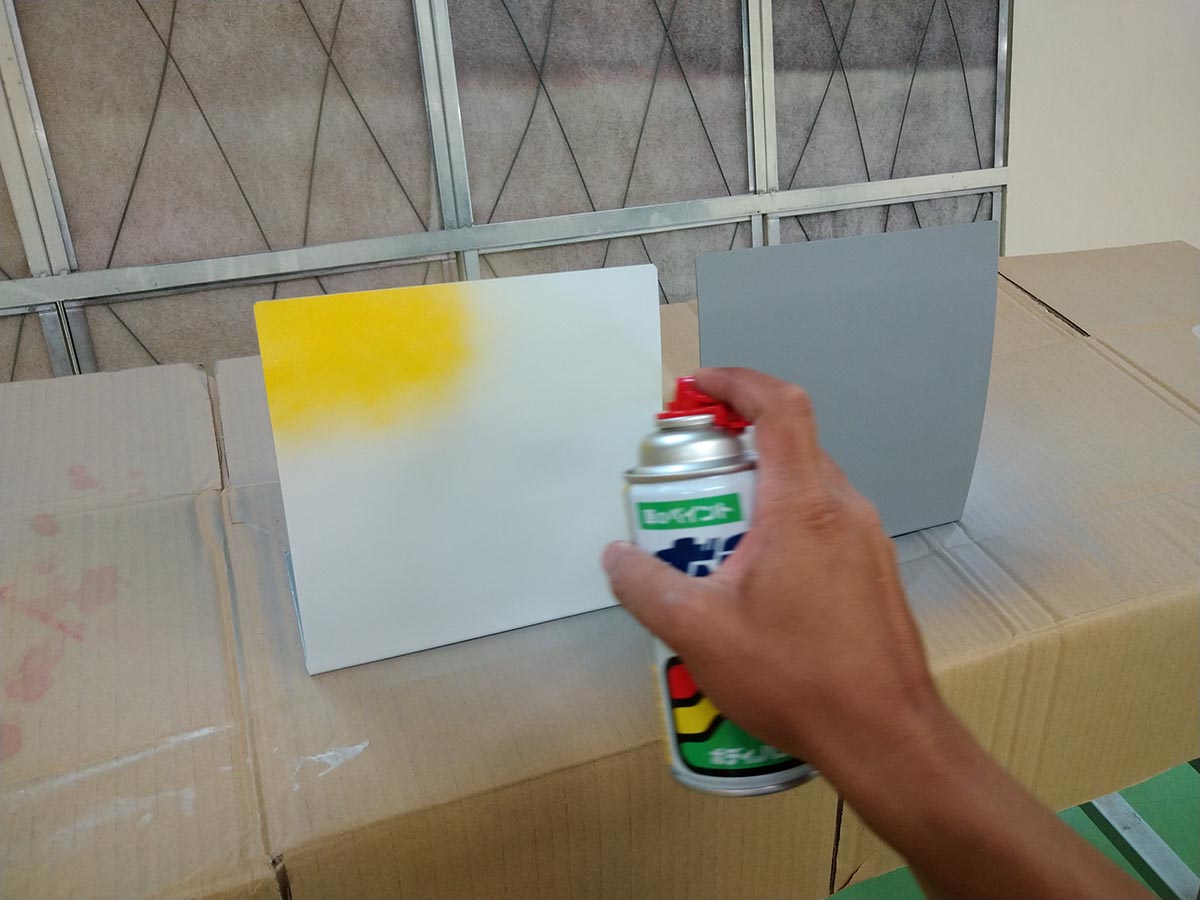

ここからは、プラサフ塗装が完了した鉄板を2枚並べて、同時にカラー塗装をしていきたいと思います。

今回試すカラーは『ボデーペン H-409』ホンダのカーニバルイエロー。

2枚並べて一気に塗装していくことで、隠ぺい力の低いこの黄色のカラーはどう見えるのか、左右でどのような違いが出るのかを検証していきます!

左から右に1回目の塗装です。

この時点でもわかるように、左側の鉄板は発色がいいのに比べ、右側は黄色が少しどんよりして見えますね。素地のグレーのプラサフが影響しています。

1回目のカラー塗装が終了しました。

左右の違いはかなり出ています。ただし、まだ1回目ですので両方ともにしっかりとカラーペイントが乗っているわけではありませんので、乾燥後、2回目の塗装を行っていきます。

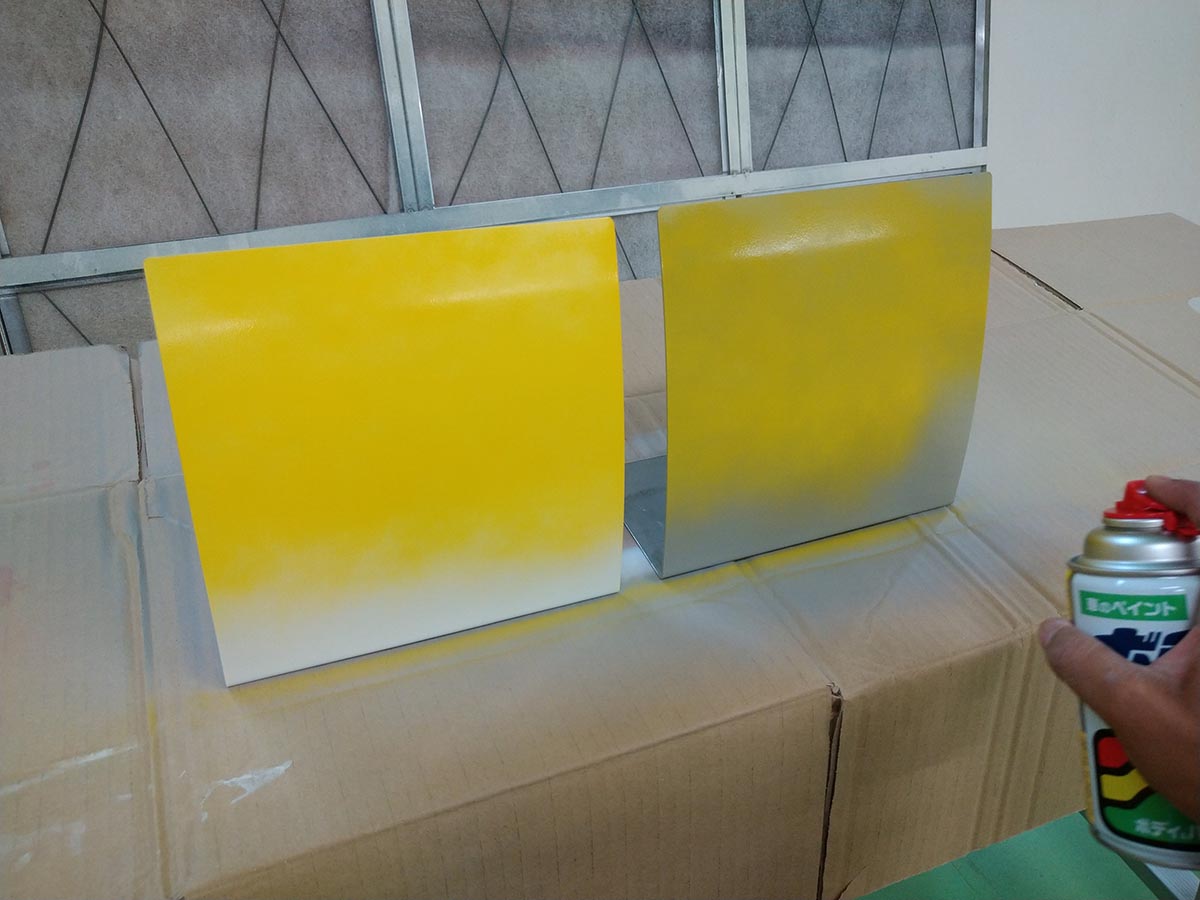

2回目のカラー塗装が完了です。

だいぶ違いが出てきました。

左側の『ボデーペン ホワイトプラサフ』でのプラサフ塗装の方は、下地の白のプラサフがほぼ隠れ、キレイな黄色がしっかりと塗装されていますが、右側の『ボデーペン プラサフ』でのプラサフ塗装の方は、全体的にまだ下のグレーのプラサフがうっすら見える状態です。

塗り重ねの目安である3回目のカラー塗装をしていきます。

塗り重ね3回後の写真がこちら。

左側はキレイにカラー塗装が仕上がりました。

方や右側はどことなくまだ下地のプラサフがうっすら残っているような、少し暗い感じの黄色です。

ここからは右側の『ボデーペン プラサフ』の方だけを仕上げていきたいと思います。

4回目のカラー塗装

左右を見比べてみます。

だいぶ左右の差がなくなってきました。もうひと息といったところです。

5回目のカラー塗装

5回目のカラー塗装が終了しました。再び左右を並べてみます。

右側の鉄板も、しっかりとカラーペイントが乗って下地のプラサフを覆い隠し、左右の差がほとんどなくなりました。

『ボデーペン ホワイトプラサフ』後のカラー塗装→3回塗り

『ボデーペン プラサフ』後のカラー塗装→5回塗り

結果的に『ボデーペン プラサフ』を使用した状態で、隠ぺい力の低いペイントでカラー塗装したとしても、全く仕上がらないわけではなく、しっかりと塗り重ねることでキレイに仕上げることはできますが、塗り重ね回数が少ないと、どうしても下地のグレーのプラサフを隠すことは難しいですね。

逆に、『ボデーペン ホワイトプラサフ』では、通常のカラー塗装の塗り重ね回数である3回程度でしっかりとカラーの再現をすることができました。

ホワイトパールや黄色、赤系のカラーの『ボデーペン』を使って塗装補修をされる際は、補修時間の短縮や、補修範囲によっては『ボデーペン』の本数そのものが少なくて済む場合もあるでしょうから、是非『ボデーペン ホワイトプラサフ』を使ったプラサフ塗装をおすすめします。

じゃあ、すべてのプラサフ塗装は『ボデーペン ホワイトプラサフ』でいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、今回は検証できませんでしたが、シルバーや濃色系のペイントには、グレーのプラサフの方がなじみやすく、白のプラサフよりもキレイに仕上がりますので、ご自身のカラーに応じてプラサフ、ホワイトプラサフを選択いただければと思います。

それでは今回の検証はここまで。次回があるようでしたら?またお会いしましょう。

——————————————–

自動車のDIY補修は99工房ブランドサイト「補修ナビ」!!

初めてでもできる!キズの程度に応じて愛車のDIY補修にぜひチャレンジしてみてください。

99工房ブランドサイト「補修ナビ」は、このバナーをクリック↓↓↓

あわせて読みたい

最新記事

-

月別アーカイブ