2017年5月25日

自分でできるDIY補修道 ドア補修&リアフェンダー補修 前篇

こんにちは。99ブロ編集長のタナカBです。

99ブロをいつもご覧いただいている方はすでにお気づきかもしれませんが、この99ブロの“補修の匠”として活躍していたスギオカ…実は広報部から別の部署へ異動をしてしまいました(泣)

そんなスギオカから“置き土産”のような新作補修レポートが届きまして、今回公開をさせていただきます!

2014年に投稿し、今もなお多くの方に読んでいただいている

「自分でできるDIY補修道 バンパー補修 前篇」

「自分でできるDIY補修道 バンパー補修 後篇」

に負けず劣らずの内容の濃い補修レポートになっています。

一部、“補修の匠”ならではのイレギュラーな作業もありますが、 どうぞ最後までお楽しみくださいませ!

——————

ソフト99 スギオカ です。

みなさん、愛車のドライブ楽しんでいますか?安全運転していますか?

さて今回の補修車両は、以前バンパー補修でも登場しました スギオカ の実家のクルマです。

実家に久しぶりに連絡すると、「助手席側の後ろのあたりをどこかで擦ってしまって。少しサビがある」と連絡があり、「じゃあ、帰省するタイミングに補修するよ」て、こととなりました。

そうは言ったものの、電話だけではキズの症状や程度はなかなか判断しづらく、サビているというコメントからボディ(=鉄)のどこかにもキズがあると予想し、このような製品を準備しました。

広い部分の塗装用としてスプレーペイントの99工房『ボデーペン』を始め、ボディ用の各種補修用品を幅広く準備しました。

なにぶんにも連絡が帰省予定の前日ということで確保できた製品にも限界があり、一部残量の少ない製品しかなかったりしましたが、不足分は施工技術を応用してなんとかしようということにしました。

翌日、補修作業の時間を長くとれるように、いつもより早めに自宅を出発し一路実家を目指します。

到着早々にキズをチェックしました。聞いていた“うしろのタイヤ付近のキズ”がこちら。

助手席側のリアフェンダーの前方部から、サイドシルを伝うように引きずったキズになっています。

事前に聞いていたとおり、すでにサビている部分もありキズの程度は“広く浅い”ものの、別々のパーツにキズが発生し、広い範囲で存在しているため、症状としてはかなりの重症という判断です。

天候は曇り→時々雨の予報。急いでやらねばということで、休憩する余裕もなく補修スタート。

まずは、今回もキズの症状を分かりやすくするため、『コンパウンドトライアルセット』のコンパウンド細目をキレイなウェスにとって、キズとその周辺をお掃除。

一見キズに見えても、単に汚れが付着しただけの部分も意外に多いことから、コンパウンドがけをすることで、ペイントの必要箇所と不要箇所がしっかり見極められます。

キズのある箇所と周辺部を磨いた状態がこちら。

キズ周辺の汚れが除去できて、少しだけキレイになりました。

これで、コンパウンドでは除去できないキズだけとなり、その症状がより判別しやすくなりました。

キズが明らかになったところで、本格的に補修をスタート。

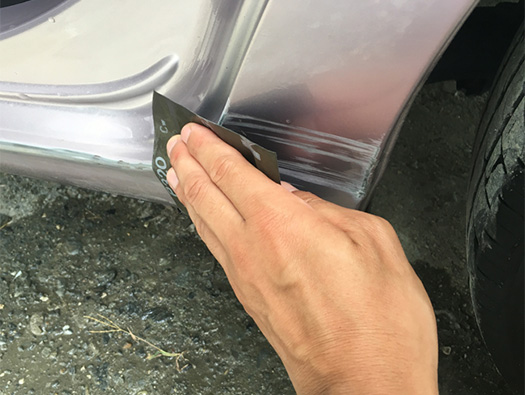

『耐水サンドペーパーセットS』の150番を、『サンドペーパー用研磨パッド』に巻いて準備OK。

ヘコミのある箇所やその周辺の塗装面を研磨することで傷んだ塗装や汚れを除去し、パテ盛りするためのより良い下地処理の環境を作ります。

まずはリアフェンダー部のホイールハウスのすぐ横の部分から。

ドアなど別のパーツにサンドペーパー研磨での無用なキズが付かないよう、今回はドアを開けて作業します。

少し怖い気がしますが、ヘコミがある部分は全て塗装をはがしてしまうようなイメージでしっかり磨いていきます。

狭小な部分や角度がきつい部分については、直接耐水サンドペーパーを手に持って研磨します。

いびつにヘコんだ部分までしっかりと研磨しておきましょう。

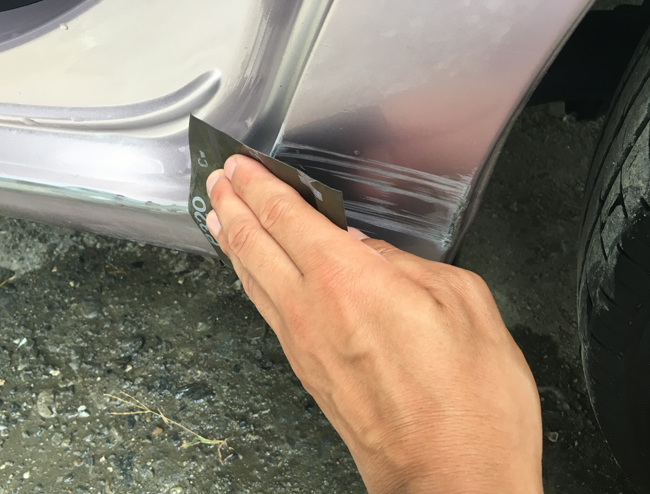

続いて次のパーツ、ドアについたキズ部分の下地処理をします。

こちらも『サンドペーパー用研磨パッド』に耐水サンドペーパーを巻いて磨いていきます。

キズの箇所を中心に、劣化塗装やサビ・汚れなどを除去します。

ヘコミはほとんどなかったものの、塗装には深いキズがあったため、キズの段差が感じられなくなるように下地を処理します。

磨き終えた状態がこちら。

キズのあった部分とその周辺部の塗装がなくなりました。

リアフェンダーは大きく凹んでいるため、パテを盛らないときれい仕上がりませんが、ドア部分のキズに関してはキズの程度も少ないので、今回は天候や時間の関係もあり、パテを盛る作業はリアフェンダー部分だけとすることにしました。

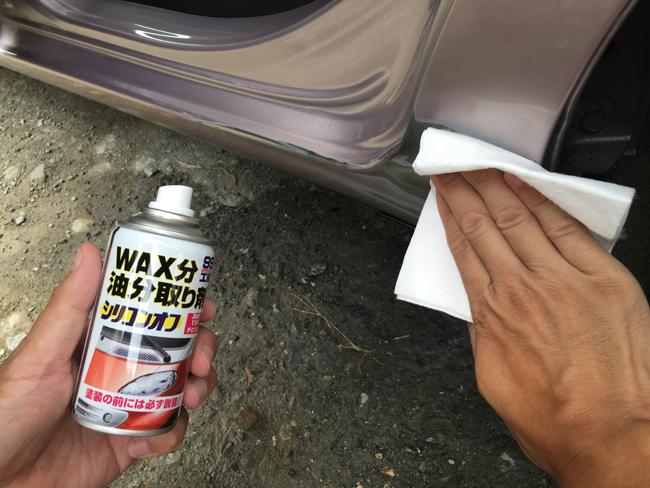

続いては、補修には必須作業となる「脱脂」作業。

文字通り、仕上がりや密着を低下させるために、油分を除去する作業です。

補修では多くの工程前に実施する作業で、地味な作業ですが補修のデキを左右する大事なものです。

『シリコンオフ チビ缶』をスプレーして、ウェスで拭くだけです。

はい、完了です。

シリコンオフはしっかり乾燥させるようにしてください。

続いてはヘコミの補修です。『厚づけパテ』を使用してキズを埋めていきます。

本来ならば、ボディーカラーに合わせて『厚づけパテ ナチュラル』を選ばなくてはなりませんが、今回は 手元に『厚づけパテ ダーク&ブラック』しかありませんでしたので、こちらを代用することにしました。

くれぐれも皆様は真似されませんようにお願いいたします。m(_ _)m

それでは早速使っていきます。

一般的に深いヘコミを埋めるのは、主剤に硬化剤を混ぜて使用する2液タイプが一般的です。

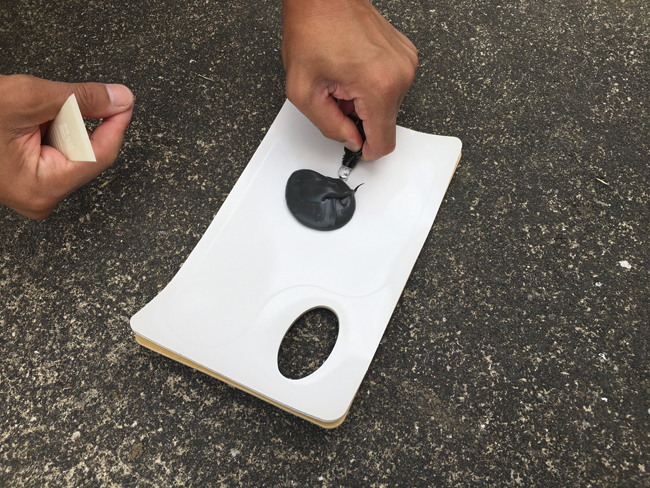

通常は主剤の入っている缶の中に硬化剤を入れて使用すると良いのですが、今回はパテを使用する箇所が複数個所だったことと、ヘコミが深く塗り重ねが必要だったため、一度に混ぜて硬化してしまわないよう、必要な分だけを『パテ用ペーパーパレット』に取り出して混合して使用します。

割合としては主剤100に対し硬化剤2の割合でパレットに取り出し、混ぜ合わせます。

イメージとしては、ぐるぐるかき混ぜるというより、パテをヘラで押しつぶすようにして混合すると、パテに余計な気泡が混じりにくくて良いでしょう。

厚づけパテの硬化は大変早いので、手際よく混ぜるように注意してください。

ちなみに、パテを数回に分けて塗り重ねなければならない場合、本来ならば必要な分量毎に使用できる『厚づけパテチューブ』が便利ですので、皆さんが塗り重ねる場合はチューブタイプをお使いくださいね。

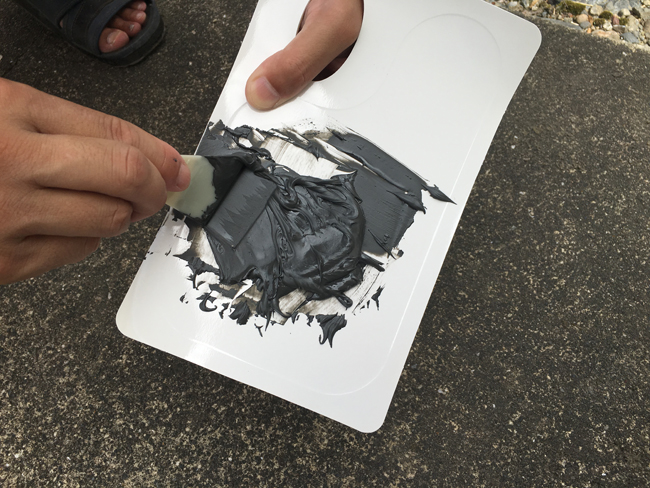

よく混ぜ合わせたところで、パテ盛りの早速作業スタートです。

まずはヘコミが深い部分にしっかりパテを埋めるために、少量のパテをヘラに取ります。

ヘコミの中にパテが埋めるよう塗りつけてください。

その後、周辺などヘコミの気になる部分にパテを塗りつけて、作業は一旦ストップです。

一度に10mm以上のパテを厚塗りすると、割れやハガレなどのトラブルの原因となります。また、一度に厚くパテを盛ることも難しいため、一旦パテを乾燥させてからパテを上塗りします。

※約1時間(20℃)で乾燥 乾燥後、そのままパテを上塗りすることも可能ですが、パテ表面が荒れていたため、パテ表面を整える程度で研磨しておきます。

『耐水サンドペーパーセットS』の320番を『サンドペーパー用研磨パッド』に巻いて軽く研磨。

パテ表面をならした状態がこちらです。

続いて上塗り。

1度目と同じようにパテを混合し、手際良くパテを塗っていきます。

一度塗りした時より、広めに塗ることと、元の塗装よりパテをやや高めに塗るようにしてください。

2度塗りし終えたのがこちらです。

改めて、塗ったパテを乾燥させます。

ここで一つ豆知識ですが、パテが固まったかどうかの判定ですが、パレットに残ったパテで判定することもできますが、このように塗り付けたパテを軽く爪で擦ってみて、白っぽい線が入るようになれば研磨OKのサインです。

今回は仕上がりを決めるための磨きとなりますので、表面をならしパテを成形することと、塗装した後にパテの跡が分からないように、パテと元の塗装段差が出ないように注意して研磨します。

パテ研磨のコツとしては、まずはパテと塗装の境界部の段差落としからスタートしてください。パテの真ん中あたりから研磨すると、せっかく盛りあげたパテを研磨しすぎてしまうことがあります。まずはパテと塗装の境界部の段差が感じなくなるよう研磨することからスタートして、段差がなくなったら、パテの凹凸が全く感じなくなるように全体を仕上げてください。

(研磨は『耐水サンドペーパーセットS』の320番でスタート、600番で仕上げてください)

確認は必ず濡れた状態で、手の指の腹で撫でてチェックしてください。

目視するだけでは確認できませんので注意してください。

研磨が完成したのがこちらです。

少し気泡(すあな)が出てしまいました。

本来は『うすづけパテ』で埋めて仕上げるのですが、今回は持ち合わせがなかったため、そのまま作業を進めることとしました。

『うすづけパテ』の使い方はこちらの動画をご参考にしてください

いよいよここから塗装の下塗りとなりますが、その前に『シリコンオフ チビ缶』で脱脂しておきます。

それでは、塗装前の下塗り(プラサフ)に入ります。

塗装する前の大切な作業として、“プラサフ用のマスキング”を行います。

使用する製品はこちら。

『マスキングテープ』と『幅広マスキングシート』です。

スプレーした塗料が周辺に付着しないようにするために実施します。

プラサフはパテを塗った部分やむき出しになった塗装部分を塗装するものですので、補修部分よりやや広い範囲に塗装ができるようにして周辺部をマスキングします。

ざっとこんな感じです。

ここで使用する製品が『ボデーペン ホワイトプラサフ』。赤やホワイトパールなどの淡色系のカラーの下塗りに非常に便利な製品です。

プラサフとはプライマー・サフェイサーの略称で、鉄板など下地との密着性を高め、カラー塗装の仕上がりを良くするための下塗り塗料です。

効果としては3つ覚えてください。

① 下地との密着性を高める

② パテの塗料吸収を抑え、細かなキズを埋め、なめらかにする

③ 防錆効果

が挙げられます。

補修塗装の際にお使いいただくことで、補修箇所にパテを使用した時や、塗装面が鉄板むき出しになってしまった際は、必ずプラサフを使用してください、それほど大切な商品です。

『ボデーペン ホワイトプラサフ』の塗装方法ですが、補修箇所をしっかりと覆って消すように塗装することを心がけてください。それでは塗装していきます。

1度目の塗装後はこんな感じです。まだ補修箇所が透けて見えるような感じです。

塗り重ねはしっかり乾燥(10分程度)させてから行います。

2度塗り

3度塗り

パテを塗った部分は完全に見えなくなりました。

続いて、ドアのキズ部分にも『ボデーペン ホワイトプラサフ』を塗装します。

マスキングを外した状態がこちら

この後、研磨作業を伴いますのでじゅうぶん乾燥させてください。

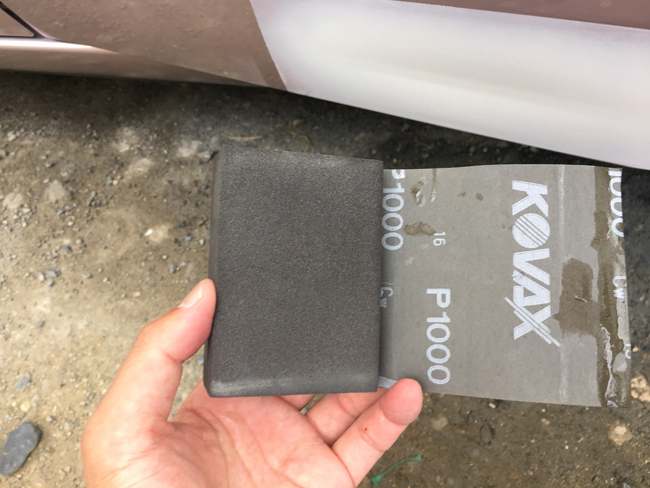

乾燥後は、『耐水サンドペーパーセットS』の1000番で、プラサフ塗装した部分の段差を落とすとともに、塗装表面のザラつきをなめらかにして、カラー塗装前の状態を整えます。

『サンドペーパー用研磨パッド』に耐水サンドペーパーを巻き、こちらも水をつけて研磨していきます。

研磨方法はパテの時と同じで、プラサフ塗装したエッジ部分から研磨していきます。手の指の腹で触って段差がなくなることを確認しながら研磨を進めます。

あと、なるべくキズの範囲と同じサイズくらいで仕上げておくとカラー塗装する範囲が狭くてすみます。完成したのがこちらです。

上手に磨けているとプラサフのエッジ部分がぼんやりとぼやけた状態(=フェザーエッジ)になります。

いよいよカラー塗装に移りたいのですが、カラー塗装前の最後の下地処理を1つご紹介します。

使用する製品はこちら。

『コンパウンド細目』です。

※今回は『コンパウンドトライアルセット』の細目を使用。

経年車両では、塗装表面が劣化し汚れや傷、水アカが付着していたり、太陽光により退色していたりすることが多くなります。

そのままカラー塗装すると、色合わせがうまくいかなかったり、最終磨きの段階で、もともとの塗装と補修塗装の境界がくっきり出てしまうトラブルが発生します。

それらのトラブルを未然に防ぐため、カラー塗装時のマスキングしない部分、今回は後ろドアと、サイドシル+リアフェンダーの部分を広く磨いておきます。

大変、手間と時間がかかりましたが、これでカラー塗装前の下地は完成です。

“下地の出来栄えが、塗装補修の仕上がりを決める”と言っても過言ではないほど、下地作りが大切です。

少し難しいと感じられた方もいらっしゃるかもしれませんが、理屈はカンタンです。

凹んだ部分を元の形に戻す、ということですね。

ヘコミは埋めて、盛り上がった部分は削り落として滑らかにするということを覚えていただけましたら、少し時間はかかっても上手に下地が作れると思います。

大変長くなりましたので、カラー塗装は「自分でできるDIY補修道 ドア補修&リアフェンダー補修 後篇」に続く。

今回紹介した製品がお近くの店舗で見つからない時は、

ソフト99公式オンラインショップ「SOS」 もご利用ください。

『ボデーペン』

『耐水サンドペーパーセットS』

『サンドペーパー用研磨パッド』

『シリコンオフ チビ缶』

『厚づけパテ』

『パテ用ペーパーパレット』

『厚づけパテチューブ』

『うすづけパテ』

『マスキングテープ』

『幅広マスキングシート』

『ボデーペン ホワイトプラサフ』

『コンパウンド細目』

『コンパウンドトライアルセット』

——————————————–

自動車のDIY補修は99工房ブランドサイト「補修ナビ」!!

初めてでもできる!キズの程度に応じて愛車のDIY補修にぜひチャレンジしてみてください。

99工房ブランドサイト「補修ナビ」は、このバナーをクリック↓↓↓

あわせて読みたい

最新記事

-

月別アーカイブ